夏の風物詩としておなじみの「土用の丑の日」。

この日になると、全国のスーパーや飲食店にはウナギがずらりと並び、多くの人が精をつけるためにウナギを食べる習慣があります。しかし、なぜ「土用の丑の日」にウナギを食べるようになったのでしょうか?

その由来には、江戸時代の奇才・平賀源内が深く関わっていたという、興味深い歴史が隠されています。本来は夏の暑さを乗り切るための知恵から生まれたこの習慣が、いかにして日本中に広まり、現代まで根付いてきたのか──この記事では、「土用」や「丑の日」の意味、ウナギとの関係、そして平賀源内が仕掛けた巧妙なアイデアの背景まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

さらに、ウナギ以外の風習や現代に合った食べ方の工夫もご紹介します。読み終えたとき、きっと誰かに話したくなる知識が得られるはずです。

土用の丑の日とは?いつ・どんな意味があるのか徹底解説

「土用」の本来の意味とは?季節の変わり目との関係をわかりやすく解説

「土用(どよう)」とは、日本の伝統的な暦における「雑節(ざっせつ)」の一つです。これは、四季それぞれの変わり目に訪れる約18日間の期間を指し、立春・立夏・立秋・立冬の直前に設けられています。つまり、土用は一年に4回あり、春の土用・夏の土用・秋の土用・冬の土用と続きます。

この中でも特に有名なのが「夏の土用」です。夏の土用は、梅雨が明けて本格的な猛暑が始まる時期に重なることが多く、体調を崩しやすいタイミングでもあります。そのため、古くから日本人はこの時期を「季節の変わり目」として特別に意識し、健康維持や無病息災のための食習慣や行事が多く行われてきました。

干支で決まる「丑の日」とは?土用の丑の日との関係も解説

「丑の日」とは、干支(えと)に基づいた日付の表現です。干支は12種類(子・丑・寅……)が12日ごとに繰り返されており、暦の中でそれぞれの干支に該当する日が割り当てられています。そのため、土用の期間中に巡ってくる「丑の日」が「土用の丑の日」となるのです。

例えば、夏の土用が7月20日から8月6日までの場合、この期間に「丑」に当たる日が1日あるか、年によっては2日あることもあります。12日周期で巡る干支の関係で、2回目の丑の日がある年は「二の丑」と呼ばれ、より縁起が良いとされることもあります。

「一の丑」「二の丑」って何?年2回ある理由と意味を紹介

干支の周期の関係上、土用の期間に「丑の日」が2回入る年があります。これはおよそ2年に1回の頻度で発生し、1回目の丑の日を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。現代でもこの「二の丑」は話題になり、スーパーや飲食店などでは特別なセールやキャンペーンが行われることもあります。

こうした「丑の日」は、単なる暦上の日付にとどまらず、日本人の生活習慣や商業活動にも深く結びついていることがわかります。

「土用」という言葉の由来とは?

「土用(どよう)」という言葉は、もともと中国の五行思想(ごぎょうしそう)に由来しています。五行思想とは、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素から成り立っているという古代中国の自然哲学です。

この思想を季節に当てはめると、それぞれの季節に対応する要素は以下のようになります:

- 春:木

- 夏:火

- 秋:金

- 冬:水

- 季節の変わり目:土

つまり、「土」は四季の間に位置づけられ、季節の移り変わりを調整する役割を持っていると考えられたのです。

なぜ「土用」は年に4回あるの?

日本の暦では、「立春・立夏・立秋・立冬」の直前、約18日間ずつの期間が「土用」とされます。これは五行思想をもとに、四季それぞれの終わりに“土”の気が支配する期間があると考えたからです。

たとえば:

- 春の土用:立夏の前(4月中旬〜5月初旬)

- 夏の土用:立秋の前(7月中旬〜8月初旬)

- 秋の土用:立冬の前(10月中旬〜11月初旬)

- 冬の土用:立春の前(1月中旬〜2月初旬)

このように、「土用」は単に夏だけではなく、年に4回ある特別な期間なのです。

なぜ「夏の土用」が特に有名なのか?

夏の土用が特に注目される理由は、猛暑が始まるこの時期に、体調を崩しやすくなるためです。そこで、「土用の丑の日」にウナギなど栄養価の高いものを食べて夏バテを防ごうという文化が生まれました。

この夏の土用こそが、「土用」と聞いて多くの人が思い浮かべるイメージの正体なのです。

なぜ夏にウナギ?土用の丑の日にうなぎを食べる理由とは

ウナギの本当の旬は秋?でも夏に食べられる理由とは

意外に思われるかもしれませんが、ウナギの本来の旬は夏ではなく秋から冬にかけてです。特に晩秋から初冬にかけては脂が乗っており、味も濃厚で美味しいとされています。

それにもかかわらず、なぜ「夏の土用の丑の日」にウナギを食べる習慣が定着したのでしょうか? その答えの一つが「夏バテ対策」です。夏は高温多湿で体力を消耗しやすく、食欲も落ちがちです。ウナギはタンパク質やビタミン類、ミネラルが豊富で、スタミナ食として古くから重宝されてきました。

特に江戸時代には、体調管理や養生という意味合いから「土用の丑の日には滋養強壮に良いものを食べる」という習慣が生まれ、そこにウナギが当てはまったのです。

ウナギは栄養の宝庫!夏バテ予防にぴったりの成分を解説

ウナギは非常に栄養価の高い食材で、ビタミンA、B1、B2、D、Eなどのビタミン類をはじめ、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった不飽和脂肪酸も豊富に含まれています。これらの成分は、免疫力を高めたり、疲労回復を助けたりする働きがあるとされ、まさに「夏バテ予防」にはぴったりの食材です。

また、鉄分やカルシウム、亜鉛などのミネラルも豊富で、栄養のバランスが非常に良いことから、現代でも栄養補給の面から注目されています。

江戸時代のうなぎ事情とは?夏に売れなかった意外な理由

ところが、江戸時代当時、実際には夏にウナギがあまり売れていなかったといわれています。なぜなら、夏場はウナギの脂が少なく、味が落ちるためです。その結果、うなぎ屋は夏の売上が激減し、経営に悩む店も多かったそうです。

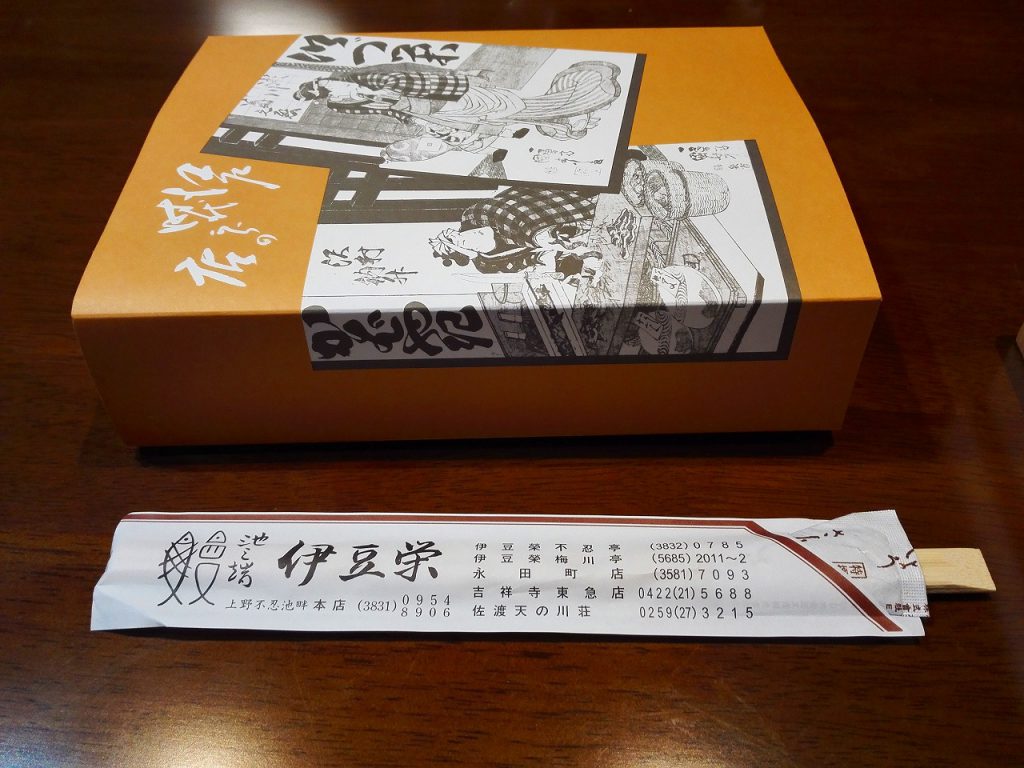

この状況を打破するために登場したのが、後述する「平賀源内」のアイデアでした。彼の提案により、「土用の丑の日にウナギを食べる」という宣伝が広まり、やがて日本全国に定着することとなったのです。

土用の丑の日を広めた平賀源内とは?マーケティングの元祖の戦略とは

博学の天才・平賀源内とは?土用うなぎ戦略を生んだ男の正体

平賀源内(ひらが げんない)は、江戸時代中期に活躍した博学多才な人物で、医師・本草学者・蘭学者・発明家・戯作者・画家など、さまざまな分野で名を馳せました。代表的な功績としては、電気を発生させる装置「エレキテル」の復元が挙げられ、当時の日本では異例の知識と技術力を持つ人物とされています。

彼のユニークな発想力と実行力は、現代でいうところの「マーケティング」や「広告戦略」にも通じるものでした。実際、平賀源内は「日本初のコピーライター」とも称されることがあります。

ウナギ屋を救った源内の発想とは?売上不振から大繁盛へ

ある年の夏、ウナギ屋の店主が「この時期は全くウナギが売れない」と平賀源内に相談を持ちかけました。源内はそれを聞き、土用の丑の日という暦上のタイミングを活かした販売戦略を思いつきます。

彼はその店に、「本日、土用丑の日」と大きく書いた紙を掲げるよう助言しました。そのうえで、「丑の日には『う』のつく食べ物を食べると元気が出る」といった文句を添えたのです。この看板が話題となり、ウナギ屋は瞬く間に繁盛店となったと伝えられています。

キャッチコピー誕生の瞬間!「本日土用丑の日」の仕掛け

「本日、土用丑の日」というシンプルながら印象的なキャッチコピーは、当時としては非常に斬新なものでした。しかも、「う」のつく食べ物が縁起が良いという風習に乗っかる形で、消費者の心理を巧みに突いた内容だったのです。

これが口コミで広がり、他のウナギ屋も同様の看板を掲げ始め、「土用の丑の日にウナギを食べる」という新たな風習が徐々に江戸中に浸透していきました。現代でも見かける「丑の日フェア」や「ウナギの日セール」のルーツが、まさにここにあるのです。

平賀源内が遺した現代にも通じる販促戦略とは?

このエピソードからもわかるように、平賀源内は単なる学者や発明家ではなく、社会の流れや人々の心理を読み取り、行動へとつなげる力を持った人物でした。彼の発想力と実行力は、現代のマーケティング理論に通じるものがあり、「需要を喚起する」手法として今なお語り継がれています。

特に注目すべきは、「丑の日には『う』のつく食べ物が良い」という俗信をうまく利用したことです。科学的根拠があるわけではありませんが、人々の信仰や風習を背景にした説得力ある宣伝は、現代の広告戦略に通じる見事な着眼点といえるでしょう。

ウナギ以外でもOK?土用の丑の日に食べるとよい食材まとめ

「う」のつく食べ物が縁起が良い理由とは?代表例も紹介

土用の丑の日にウナギを食べる習慣は広く知られていますが、実は「う」のつく食べ物ならなんでも良いとする考え方もあります。例えば、「梅干し」「うどん」「うり(瓜)」などが代表的で、これらは「う」の音が名前に含まれていることから、健康運や無病息災を願って食べられるようになりました。

梅干しは殺菌作用や疲労回復効果があり、うどんは消化が良くて食べやすい、瓜類は水分が豊富で身体を冷やしてくれるという理由から、いずれも夏の体調管理に適しています。

土用の丑の日は地域で違う?関東・関西で異なる食文化

土用の丑の日の食文化は、地域によっても多少の違いがあります。関西では「ひつまぶし」や「まむし(うなぎの蒲焼を飯に乗せた料理)」が主流であるのに対し、関東では「うな重」が定番です。

また、ウナギの代わりに地元の特産品や、地域で縁起が良いとされている食材を食べる風習も見られます。特に、近年ではウナギの価格高騰や資源保護の観点から、代替品としてサバやアナゴ、ナマズなどを取り入れる家庭も増えています。

ウナギが高いなら代用食材で!おうちで楽しむ簡単アレンジレシピ

現代では、ウナギに代わる栄養価の高い食品を手軽に取り入れる方法も増えています。また、スーパーでは手頃な価格でパックうなぎや冷凍食品が販売されており、電子レンジで温めるだけで食べられる便利な商品も登場しています。

さらに、ウナギのタレをご飯にかけて「なんちゃってうな丼」にするレシピや、豆腐や厚揚げにタレを塗って焼くなど、工夫次第でウナギ気分を味わえるレシピも人気です。食材の選択肢が広がった現代だからこそ、家庭のライフスタイルに合わせた柔軟な楽しみ方が広がっています。

【まとめ】土用の丑の日は伝統と工夫が詰まった日本文化の象徴

「土用の丑の日」は、単なる季節の行事にとどまらず、日本人の知恵と工夫、そして文化的背景が色濃く反映された伝統です。平賀源内の発想力により誕生した「ウナギを食べる習慣」は、今や全国的な風習となり、現代の食文化にも大きな影響を与えています。

また、「う」のつく食べ物を食べることで健康を願う心や、夏を元気に乗り越える工夫は、昔も今も変わりません。これからも「土用の丑の日」を通じて、季節の変化を楽しみながら、身体と心をいたわる日本の美しい文化を受け継いでいきたいものです。