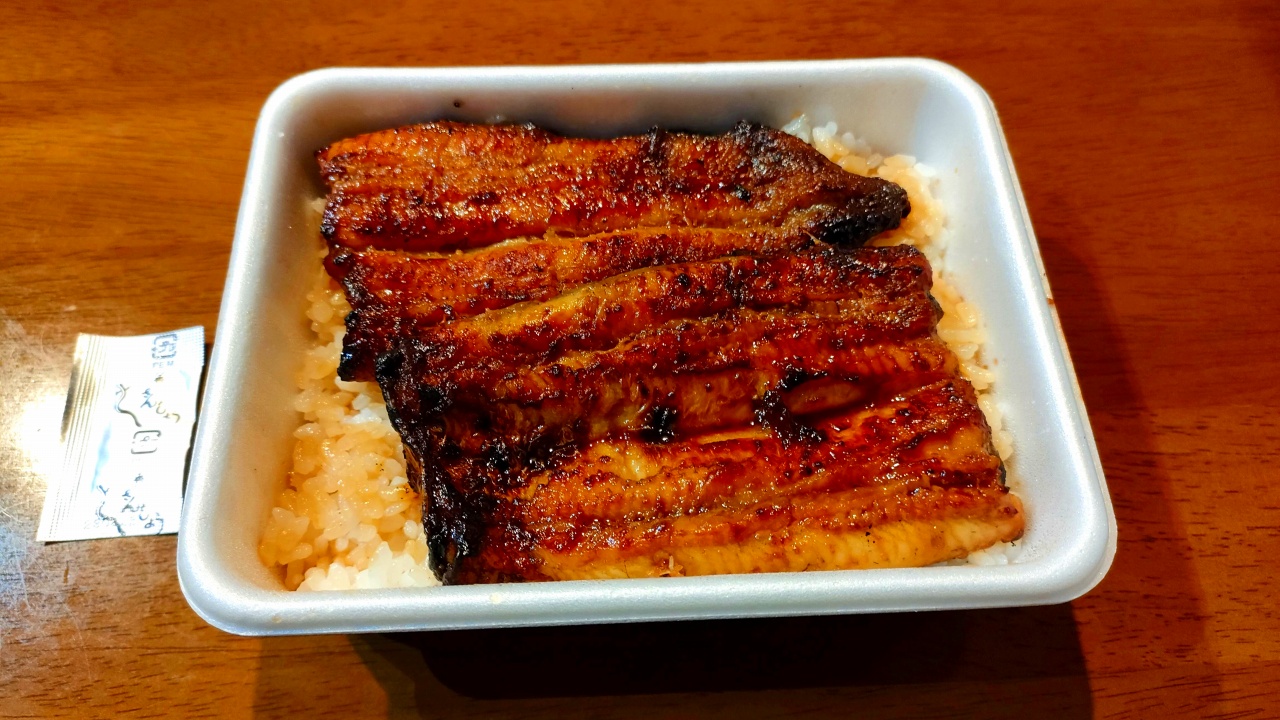

毎年夏になると話題に上る「土用の丑の日」。

この日は、うなぎを食べる習慣があることで知られていますが、その背景には古くからの暦や風習が深く関係しています。

この記事では、「土用の丑の日」の意味や由来、現代における意義について、初心者にもわかりやすく解説します。

土用の丑の日の意味と歴史とは?

「土用の丑の日」とは、季節の変わり目である「土用」の期間中に訪れる「丑の日」(うしのひ)のことを指します。「土用」は、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を意味し、年に4回存在します。一方、「丑の日」は、十二支に基づいて日付を数える際の「丑」にあたる日で、12日ごとに巡ってきます。このため、土用の期間中に「丑の日」が1回または2回訪れることがあり、特に夏の土用の丑の日が注目されます。

土用の丑の日にうなぎを食べる理由とその起源

「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の学者・平賀源内によって広まったとされています。当時、夏場はうなぎの売れ行きが悪かったため、平賀源内が「本日、土用の丑の日」と書いた看板を店先に掲げることを提案しました。これが話題となり、夏にうなぎを食べる習慣が定着したとされています。

また、うなぎはビタミンAやB群、DHA、EPAなどの栄養素を豊富に含み、夏バテ防止や体力回復に効果的とされています。そのため、暑さで体力が落ちやすい夏の時期に、うなぎを食べて精をつけるという風習が根付いたと考えられます。

現代版・土用の丑の日|その意義と楽しみ方

現代では、「土用の丑の日」は、季節の節目を意識し、健康を願う日として位置づけられています。特に夏の土用の丑の日には、うなぎをはじめとする「う」のつく食べ物を食べることで、夏バテを防ぎ、体調を整えるという意味合いがあります。

また、この日は家族や友人と食事を共にする機会としても活用され、コミュニケーションを深めるきっかけとなっています。さらに、飲食店やスーパーでは、うなぎを使った特別メニューや商品が販売されるなど、商業的なイベントとしても盛り上がりを見せています。

「土用の丑の日」は、古くからの暦や風習に基づいた、日本独自の季節行事です。その背景には、季節の変わり目に体調を崩しやすいことを考慮し、栄養価の高いうなぎを食べて健康を保つという先人の知恵が詰まっています。現代においても、この風習を通じて季節の移り変わりを感じ、健康を意識する良い機会となっています。

土用とは?季節の変わり目と五行思想の深い関係を解説

「土用(どよう)」という言葉は、現代では「土用の丑の日」に代表されるように、夏にうなぎを食べる日として広く知られています。しかし、その本来の意味や由来については、あまり知られていないかもしれません。ここでは、「土用」の意味やその背景にある五行思想、そして四季それぞれに存在する「土用」の期間について、初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

土用の意味と五行思想|季節と暦の深いつながり

「土用」とは、古代中国から伝わった「陰陽五行思想」(いんようごぎょうしそう)に基づく暦の概念です。五行思想では、万物は「木・火・土・金・水」の5つの元素から成り立っていると考えられています。この思想では、季節もそれぞれの元素に対応しており、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」とされています。残った「土」は、各季節の変わり目に割り当てられました。

具体的には、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間(または19日間)が「土用」と呼ばれます。この期間は「土旺用事(どおうようじ)」といい、「土の気が盛んになる期間」という意味があります。「土用」はこの「土旺用事」の略称です。

「土」は、万物を育む大地を象徴し、変化や調和を司るとされています。そのため、季節の移り変わりという変化の時期に「土」の力が重要視され、「土用」という期間が設けられたのです。

春・夏・秋・冬それぞれの土用期間と特徴

「土用」は年に4回、各季節の変わり目に存在します。それぞれの期間は以下の通りです:

春土用

期間:4月17日頃~5月5日頃

次の季節:立夏(5月5日頃)

特徴:春から夏への移行期間。気温が上昇し、初夏の兆しが見え始めます。

夏土用

期間:7月19日頃~8月6日頃

次の季節:立秋(8月7日頃)

特徴:一年で最も暑い時期。体調を崩しやすく、夏バテ対策が重要です。

秋土用

期間:10月20日頃~11月6日頃

次の季節:立冬(11月7日頃)

特徴:秋から冬への移行期間。気温が下がり、冬の準備が始まります。

冬土用

期間:1月17日頃~2月3日頃

次の季節:立春(2月4日頃)

特徴:冬から春への移行期間。寒さが続く中、春の兆しが感じられる時期です。

これらの期間は、暦や年によって多少前後することがありますが、基本的には各季節の始まりである「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前約18日間とされています。

土用の期間中にしてはいけないこととは?

「土用」の期間は、昔から「土の気」が強くなるとされ、土を動かす行為を避けるべきとされてきました。これは、土を司る神様である「土公神(どくしん)」が怒ると考えられていたためです。具体的には、以下のような行為が避けられてきました:

土いじり:庭の手入れや畑仕事など、土を掘り起こす作業。

建築工事:地鎮祭や基礎工事など、土地に関わる工事。

引っ越し:新しい土地に移ることも、土の神様を刺激すると考えられていました。

ただし、これらの行為も「間日(まび)」と呼ばれる特定の日には行っても良いとされており、暦を見て判断することが一般的でした。

現代の土用の過ごし方|健康管理と風習の楽しみ方

現代では、「土用」の期間に特別な行事を行うことは少なくなっていますが、季節の変わり目として体調管理に注意を払う時期とされています。特に夏の「土用」は、暑さによる体力の消耗が激しいため、栄養のある食事を心がけ、十分な休息を取ることが推奨されています。

また、「土用の丑の日」には、うなぎを食べてスタミナをつけるという風習が現代でも広く行われています。これは、江戸時代の学者・平賀源内が、夏に売れ行きが落ちるうなぎの販促のために考案したとされる説が有名です。

「土用」とは、五行思想に基づく季節の変わり目を示す期間であり、年に4回存在します。この期間は、体調を崩しやすい時期でもあるため、昔から特定の行動を避けるなどの風習がありました。現代でも、季節の移り変わりを意識し、健康管理に努める良い機会として、「土用」の期間を活用することができます。

丑の日の意味とは?十二支と暦のしくみをわかりやすく解説

「土用の丑の日」と聞くと、夏にうなぎを食べる日として広く知られていますが、その背景には古代の暦や十二支の考え方が深く関係しています。ここでは、「丑の日」の意味や、なぜ「土用の丑の日」が年に複数回あるのかについて、初心者にもわかりやすく解説します。

十二支と干支による日付の数え方とは?

日本では、古代中国から伝わった「干支(えと)」を用いて、年・月・日・時刻を表していました。干支は、「十干(じっかん)」と「十二支(じゅうにし)」の組み合わせで構成され、60通りの組み合わせが一巡する「六十干支(ろくじっかんし)」として用いられます。

十二支は、「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」の12種類で、日付にも適用されていました。つまり、日付を十二支で数えると、12日で一巡し、再び「子の日」から始まります。

このように、日付に十二支を当てはめて数える方法は、古代の暦において一般的でした。現代でも、特定の行事や風習において、日の干支が重要視されることがあります。

土用の丑の日が年に2回ある理由とは?

「土用の丑の日」は、季節の変わり目である「土用」の期間中に訪れる「丑の日」のことを指します。「土用」は、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を意味し、年に4回存在します。一方、「丑の日」は、十二支に基づいて日付を数える際の「丑」にあたる日で、12日ごとに巡ってきます。

このため、「土用」の期間中に「丑の日」が1回または2回訪れることがあります。特に夏の「土用の丑の日」が注目されますが、他の季節にも「土用の丑の日」が存在します。

例えば、2025年の夏の「土用」は、7月19日から8月6日までの19日間です。この期間中には、「丑の日」が2回巡ってきます。1回目の「丑の日」を「一の丑」(いちのうし)、2回目を「二の丑」(にのうし)と呼びます。

このように、「土用の丑の日」が年に複数回あるのは、「土用」の期間と「丑の日」の周期が異なるためです。「土用」は約18日間であるのに対し、「丑の日」は12日ごとに巡ってくるため、期間中に2回「丑の日」が訪れることがあるのです。

「丑の日」とは、十二支に基づいて日付を数える際の「丑」にあたる日で、12日ごとに巡ってきます。「土用の丑の日」は、季節の変わり目である「土用」の期間中に訪れる「丑の日」のことを指し、特に夏の「土用の丑の日」には、うなぎを食べる習慣が広く知られています。

「土用の丑の日」が年に複数回あるのは、「土用」の期間と「丑の日」の周期が異なるためであり、期間中に2回「丑の日」が訪れることがあるからです。このような暦の仕組みを理解することで、日本の伝統的な風習や行事の背景をより深く知ることができます。

なぜ土用の丑の日にうなぎ?平賀源内のマーケティング秘話

「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は、現代の日本でも広く定着していますが、その起源は江戸時代中期に活躍した博学者・平賀源内(ひらが げんない)による、巧妙なマーケティング戦略にあるとされています。ここでは、平賀源内が提案した販促策のエピソードや、「う」のつく食べ物を食べる風習との関連について、初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

平賀源内とは?江戸時代の天才発明家の人物像

平賀源内(1728年~1779年)は、江戸時代中期に活躍した多才な人物で、蘭学者、発明家、医者、地質学者、戯作者など、さまざまな分野で才能を発揮しました。特に、エレキテル(静電気発生装置)の復元や、物産展の開催など、当時としては革新的な活動を行っていました。

彼の著書『里のをだまき評』では、江戸前のうなぎの美味しさを称賛しており、うなぎに対する深い愛情が伺えます。また、戯作『風流志道軒伝』では、「厭離江戸前大かば焼き」(江戸前の蒲焼きがない生活なんて考えられない)と記しており、うなぎへのこだわりが感じられます。

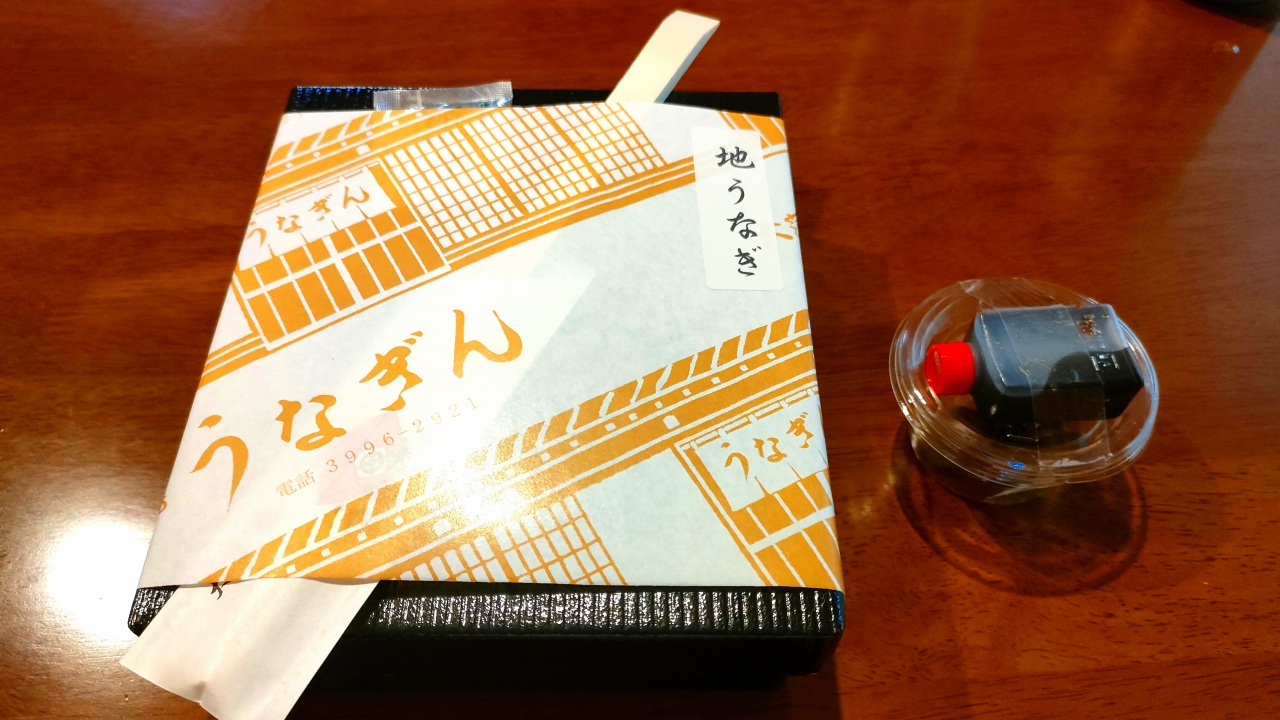

土用の丑の日と平賀源内の販促エピソード

江戸時代、夏場になるとうなぎの売れ行きが落ちることが問題となっていました。これは、うなぎの旬が秋から冬にかけてであり、夏のうなぎは脂がのっていないとされていたためです。また、当時の蒲焼きは味が濃く、暑い夏には敬遠されがちでした。

このような状況の中、あるうなぎ屋が平賀源内に相談を持ちかけました。源内は、「本日土用丑の日」と書かれた看板を店先に掲げることを提案し、「精のつくうなぎは夏を乗り切るのに最適」と宣伝するよう助言しました。

この看板は話題となり、多くの客が店を訪れるようになりました。他のうなぎ屋もこれを真似し、次第に「土用の丑の日にうなぎを食べる」という風習が広まっていったとされています。

「う」のつく食材で夏バテ予防!昔からの知恵とは?

「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣の背景には、当時から存在していた「『う』のつく食べ物を食べると夏バテしない」という風習があります。この風習では、うなぎの他に、うどん、梅干し、瓜(うり)などが挙げられます。

特に、瓜は水分が多く、身体を冷やす効果があるとされ、夏の暑さを和らげる食材として重宝されていました。また、梅干しは食欲増進や疲労回復に効果があるとされ、夏バテ対策として親しまれてきました。

このような風習を活用し、平賀源内は「うなぎ」を「う」のつく食べ物として位置づけ、夏の滋養強壮に適した食材として宣伝したのです。

「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の博学者・平賀源内が提案した販促策に由来するとされています。当時の風習であった「『う』のつく食べ物を食べると夏バテしない」という考え方を活用し、うなぎを夏の滋養強壮に適した食材として宣伝したことが、現代まで続く風習の始まりとなりました。

このように、平賀源内の巧妙なマーケティング戦略が、現代の日本における「土用の丑の日」の風習を形作ったのです。

うなぎの栄養と効果|夏バテ防止に最適な食材の秘密

夏の暑さが厳しい時期になると、食欲不振や疲労感といった「夏バテ」の症状に悩まされる方も多いのではないでしょうか。そんな時におすすめの食材が、栄養価の高いうなぎです。うなぎには、夏バテ予防や体力回復に効果的な栄養素が豊富に含まれています。ここでは、うなぎの主な栄養素とその効果について詳しく解説します。

うなぎのたんぱく質効果|体力回復に最適

うなぎは、筋肉や臓器の構成に欠かせない良質なたんぱく質を豊富に含んでいます。たんぱく質は、体力の維持や回復に重要な役割を果たし、夏バテによる疲労感の軽減にも効果的です。

うなぎのビタミンA効果|免疫力アップの秘訣

うなぎには、ビタミンAが豊富に含まれており、皮膚や粘膜の健康を保つことで、細菌やウイルスの侵入を防ぎます。これにより、免疫力の強化が期待でき、夏風邪の予防にもつながります。

うなぎのビタミンB群効果|夏の疲れに負けない体を作る

うなぎは、ビタミンB1やB2などのビタミンB群を多く含んでいます。ビタミンB1は糖質の代謝を助け、エネルギー産生を促進することで、疲労回復に効果的です。また、ビタミンB2は脂質やたんぱく質の代謝をサポートし、皮膚や粘膜の健康維持に寄与します。

うなぎのDHA・EPA効果|脳と血管を守る栄養素

うなぎには、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。DHAは脳の神経細胞を活性化し、記憶力や学習能力の向上に寄与します。EPAは血液をサラサラにし、血栓の予防や血圧の安定に効果的です。

うなぎに含まれるミネラルで骨と血液の健康をサポート

うなぎは、カルシウムや鉄、亜鉛などのミネラルも豊富です。カルシウムは骨や歯の形成に不可欠で、骨粗しょう症の予防に役立ちます。鉄は赤血球の生成に必要で、貧血の予防や改善に効果的です。亜鉛は味覚の維持や免疫機能の向上に寄与します。

うなぎで夏バテ対策|美味しく栄養を補給

うなぎは、これらの栄養素をバランスよく含んでおり、夏バテ予防や体力回復に最適な食材です。特に、暑さで食欲が落ちる夏場には、うなぎを取り入れることで、必要な栄養素を効率よく摂取できます。ただし、うなぎは脂質も多いため、食べ過ぎには注意が必要です。適量を守り、バランスの良い食事を心がけましょう。

うなぎをもっと美味しく食べるコツとアイデア

薬味を活用する:山椒やわさびなどの薬味を添えることで、うなぎの風味が引き立ち、食欲増進につながります。

調理法を工夫する:蒲焼きだけでなく、白焼きやうなぎの酢の物など、さまざまな調理法で楽しむことができます。

他の食材と組み合わせる:ビタミンCを多く含む野菜や果物と一緒に摂取することで、鉄の吸収が促進されます。

うなぎだけじゃない!夏バテ予防に効果的な「う」のつく食べ物

「土用の丑の日」といえば、うなぎを食べる習慣が広く知られていますが、実は「う」のつく食べ物を摂ることで、夏バテ予防や体調管理に役立つとされています。ここでは、うなぎ以外の「う」のつく食材とその特徴、夏バテ防止効果について詳しくご紹介します。

うどんで夏バテ知らず!栄養と消化に優れた主食

うどんは、消化が良く、食欲が落ちがちな夏でも食べやすい主食です。冷たくして食べることで、喉越しも良く、暑い日にも適しています。また、ビタミンやミネラルを含む具材を加えることで、栄養バランスを整えることができます。

梅干しの効果|クエン酸パワーで疲労回復

梅干しには、クエン酸が豊富に含まれており、疲労回復や食欲増進に効果的です。また、殺菌作用もあり、夏場の食中毒予防にも役立ちます。「梅はその日の難逃れ」と言われるほど、健康維持に重宝されてきた食材です。

瓜(うり)の夏バテ防止効果と食べ方のコツ

瓜類(きゅうり、冬瓜、ゴーヤなど)は、水分が多く、体の熱を冷ます効果があります。特に、きゅうりや冬瓜は利尿作用があり、むくみの解消にも効果的です。ただし、体を冷やしすぎることもあるため、冷え性の方は注意が必要です。

牛肉のスタミナ効果|夏バテ対策にぴったりの食材

牛肉は、良質なたんぱく質や鉄分、ビタミンB群を豊富に含んでおり、夏バテによる体力低下や貧血予防に効果的です。赤身の部位を選ぶことで、脂肪分を抑えつつ、必要な栄養素を摂取できます。

「う」のつく食べ物は、うなぎ以外にも多く存在し、それぞれが夏バテ予防や体調管理に役立つ効果を持っています。自分の体調や好みに合わせて、これらの食材を取り入れることで、暑い夏を元気に乗り切ることができるでしょう。

2025年の土用の丑の日はいつ?一の丑・二の丑を完全ガイド

「土用の丑の日」は、夏の暑さを乗り切るためにうなぎを食べる習慣がある日として広く知られています。しかし、その日付は毎年変わり、年によっては複数回あることもあります。ここでは、2025年の「土用の丑の日」の具体的な日付や、「一の丑」「二の丑」の違い、過去3年の土用の丑の日について詳しく解説します。

【2025年版】今年の土用の丑の日はいつ?

2025年の夏の「土用の丑の日」は、以下の2日間です:

一の丑:7月19日(土)

二の丑:7月31日(木)

このように、2025年は「土用の丑の日」が2回あります。これは、夏の土用期間(7月19日から8月6日)の中で、十二支の「丑」にあたる日が2回巡ってくるためです。1回目の丑の日を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。

一の丑・二の丑の違いとは?知っておきたい豆知識

「土用の丑の日」は、土用期間中に訪れる「丑の日」のことを指します。土用期間は約18日間あり、その間に十二支が一巡するため、「丑の日」が1回または2回訪れることがあります。1回目の丑の日を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。

「一の丑」と「二の丑」の間に特別な違いはありませんが、どちらの日にも、うなぎを食べて夏バテを防ぐという風習があります。また、地域や家庭によっては、どちらか一方の日に重点を置いて行事を行うこともあります。

過去3年の土用の丑の日の日付一覧

過去3年間の夏の「土用の丑の日」は以下の通りです:

2022年:

一の丑:7月23日(土)

二の丑:8月4日(木)

2023年:

一の丑:7月30日(日)

二の丑:なし

2024年:

一の丑:7月24日(水)

二の丑:8月5日(月)

このように、年によって「土用の丑の日」の回数や日付は異なります。これは、土用期間と十二支の巡りが年ごとに異なるためです。

2025年の夏の「土用の丑の日」は、7月19日(土)と7月31日(木)の2回あります。「一の丑」「二の丑」ともに、うなぎを食べて夏の暑さを乗り切るための風習が根付いています。年によって日付や回数が変わるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

子どもにも楽しく学べる!土用の丑の日の伝え方・遊び方

「土用の丑の日」は、日本の伝統的な行事の一つですが、子どもたちにとっては少し難しい概念かもしれません。しかし、工夫次第で楽しく学ぶことができます。ここでは、クイズ形式や絵本を使った説明方法、保育園や家庭での実践例についてご紹介します。

クイズで楽しく学ぶ土用の丑の日

クイズは、子どもたちの興味を引き出し、楽しみながら知識を深めるのに効果的です。以下のようなクイズを取り入れてみましょう。

例題1: 「土用の丑の日」に食べると元気になる食べ物は何でしょう?

A. うなぎ

B. すいか

C. そうめん

正解: A. うなぎ

例題2: 「土用の丑の日」は、何の動物の名前が入っているでしょう?

A. ねこ

B. うし

C. とり

正解: B. うし

このようなクイズを通じて、子どもたちは楽しみながら「土用の丑の日」について学ぶことができます。

絵本でわかる!子ども向け土用の丑の日の解説

絵本は、視覚的に情報を伝えることができ、子どもたちにとって理解しやすい教材です。「土用の丑の日」に関連する絵本を読み聞かせることで、自然と興味を持たせることができます。

例えば、うなぎが登場する物語や、季節の行事をテーマにした絵本を選ぶと良いでしょう。読み聞かせの後に、感想を話し合ったり、絵本の内容に関連した活動を行うことで、理解を深めることができます。

保育園や家庭でできる土用の丑の日の楽しみ方

保育園や家庭でも、以下のような活動を通じて「土用の丑の日」を楽しく学ぶことができます。

うなぎの工作:紙や布を使って、うなぎの形を作る工作を行います。完成した作品を飾ることで、行事への興味を引き出します。

うなぎの歌やダンス:うなぎに関する歌やダンスを取り入れることで、身体を動かしながら楽しく学べます。

簡単な料理体験:うなぎの代わりに、うどんや梅干しなど「う」のつく食べ物を使った料理を一緒に作ることで、食育にもつながります。

これらの活動を通じて、子どもたちは「土用の丑の日」の意味や伝統を自然と学ぶことができます。

「土用の丑の日」を子どもたちに伝える際は、クイズや絵本、実際の活動を通じて、楽しく学べる工夫が大切です。保育園や家庭での取り組みを通じて、日本の伝統行事への理解と興味を育んでいきましょう。

【まとめ】土用の丑の日を家族で楽しむ!2025年の過ごし方ガイド

この記事では、「土用の丑の日」について初心者にもわかりやすく、由来や風習、現代での楽しみ方まで詳しくご紹介してきました。最後にその要点を振り返り、現代の私たちに合った「土用の丑の日」の過ごし方をご提案します。

土用の丑の日の基礎知識とポイントまとめ

1. 「土用の丑の日」の概要

「土用」とは五行思想に基づく季節の変わり目の期間を指し、「丑の日」は十二支に基づいて日付を数える中のひとつです。夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、日本の伝統行事として長く続いています。

2. 由来と風習

江戸時代の平賀源内が考案した販促策がきっかけで、夏の土用にうなぎを食べる習慣が広まりました。同時に「う」のつく食べ物(うどん、梅干し、瓜、牛肉など)を食べると夏バテ防止に良いという風習もあります。

3. 栄養価の高さ

うなぎはビタミンA・B群、DHA・EPA、カルシウムなどを豊富に含み、夏の体力回復や栄養補給に最適です。

4. 2025年の「土用の丑の日」

2025年は 7月19日(土) と 7月31日(木) の2回あります(「一の丑」「二の丑」)。

5. 子ども向けの伝え方

クイズや絵本、工作や料理体験などを通じて、楽しく伝統行事への理解を深めることができます。

現代版|家族で楽しむ土用の丑の日の過ごし方

家族や友人と楽しむ

土用の丑の日は、家族や友人と食事を楽しむ絶好の機会です。うなぎだけでなく、「う」のつくさまざまな食材を使った料理を囲んで、暑い夏を元気に乗り切りましょう。

バリエーション豊かな料理

うなぎの蒲焼きはもちろん、白焼きやひつまぶし、うなぎ入りの卵焼きやうなぎ寿司など、工夫次第で様々なメニューを楽しめます。

健康志向の過ごし方

最近では、うなぎの代わりに低カロリー・高栄養価の代替食材を選ぶ方も増えています。例えば豆腐料理や魚介類なども夏バテ防止に役立ちます。

行事として親しむ

子どもたちと一緒にうなぎの絵を描いたり、「土用の丑の日」にまつわる話をしたりするのも、文化を伝える楽しい方法です。

土用の丑の日のまとめ|2025年も楽しく元気に!

「土用の丑の日」は、日本の先人たちの知恵と工夫が詰まった素晴らしい行事です。現代においても、無理せず自分たちの生活スタイルに合わせてこの行事を楽しむことができます。今年の「土用の丑の日」も、健康と家族の絆を大切にしながら、美味しい食事とともに楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。