大阪・関西万博は、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市此花区の人工島「夢洲(ゆめしま)」で開催されました。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。

今回の万博は、単なる最新技術の“見物”ではなく、社会課題をどう解き、暮らしにどう実装するかを、来場者が体験として理解できる設計になっている点が大きな特徴です。会場をぐるりと巡る巨大木造の「グランドリング(大屋根リング)」は、迷わない導線・暑さ雨風の緩和・俯瞰的な景観づくりを同時に満たす“会場装置”。このリングを起点に、各国パビリオン、テーマ展示、企業・団体の共創プログラムが連なり、回遊性と一体感が生まれました。

本記事では、こうした特徴と、それを支える背景(政策文脈・レガシー・都市設計思想)を、中立的に整理します。はじめての方にもわかりやすいよう、回り方のコツ、アクセシビリティや環境配慮の視点、1970年の大阪万博との違いも併せて解説します。

- 【大阪万博の特徴と背景】まず結論:体験設計と共創が生んだ価値を一文で把握

- 大阪万博の基本情報とテーマ解説|「特徴」と「背景」をつなぐ入口

- 特徴① コンテンツの見どころ|大阪万博の特徴を作る展示構成と背景

- 特徴② 体験と運営設計|迷わない回遊性に宿る大阪万博の背景

- 大阪万博の背景を深掘り|なぜ大阪で開催し何をレガシーとして残すのか

- 建築・都市設計の背景|会場デザインに込めた大阪万博の特徴的メッセージ

- 賛否と主要論点の整理|大阪万博の特徴と背景を中立に理解する

- 初訪問者の要点チェック|大阪万博の特徴を活かす回り方

- FAQ|大阪万博の特徴と背景を一問一答で理解

- まとめ|大阪万博の特徴と背景を掴めば体験価値は最大化する

【大阪万博の特徴と背景】まず結論:体験設計と共創が生んだ価値を一文で把握

- 特徴の要点

- テーマの体験化:技術展示を“生活者の体験”に落とし込み、健康・移動・学び・環境などの課題解決を、見て触れて理解できる。

- グランドリング:世界最大級の木造リングが主動線・日射/雨風緩和・俯瞰景観を担い、会場の“迷わない回遊”を実現。

- 多層の参画:各国・国際機関・企業・自治体・大学・NPOなど、多様な主体が参加し、共創(co-creation)を前提にした企画が多数。

- デジタル誘導:混雑・待ち時間・位置情報などの可視化で、滞在体験の最適化を図る運営設計。

- サステナビリティ:木材利用、循環型素材、再利用・解体性、暑熱対策等、ライフサイクル視点の導入。

- 背景の要点

- 政策文脈:関西の産業・観光・文化力を世界に発信し、国際的な人材・投資を呼び込む拠点づくり。

- 社会課題の加速:SDGs目標年を意識し、“発明を見せる万博”から“解決を実装する万博”への転換。

- レガシー志向:会期後の都市・産業・人材に残るソフト面の資産(知見・ネットワーク・共創プラットフォーム)を重視。

大阪万博の基本情報とテーマ解説|「特徴」と「背景」をつなぐ入口

開催目的と位置づけ|大阪万博の特徴を生む政策的背景

大阪・関西万博は、人間中心の視点から、暮らしに関わる課題を総合的に扱いました。感染症・医療、気候変動、エネルギー転換、移動の自由、教育や多様性など、誰もが直面するテーマを横串でつなぎ、「技術×デザイン×運営」の三位一体で体験化したことが狙いです。単なる“展示の羅列”ではなく、課題の背景→解決の方向性→社会実装のプロセスを来場者が順路で辿れる構成になっていました。

テーマが示す社会課題と未来像|大阪万博の特徴を理解するカギ

キーフレーズは「Saving Lives/Empowering Lives/Connecting Lives」。

- Saving:感染症・災害・医療アクセスなど、いのちを守る仕組み。

- Empowering:教育・働き方・福祉・文化・スポーツなど、人の可能性を引き出す仕組み。

- Connecting:モビリティ・通信・コミュニティ・国際協力など、人と社会・自然をつなぐ仕組み。

これらがパビリオンの体験、会場運営の実装、デジタルの裏側にまで浸透し、生活者にとっての意味がわかる語り口で提示されました。

夢洲の会場全体像と主動線|特徴的なグランドリングとゾーニングの背景

舞台は大阪湾の夢洲。海と空の広がりを背景に、円形の主動線(グランドリング)が会場を一周し、内側・外側にテーマ展示と各国パビリオン、屋外イベント、休憩と眺望のポイントが配置されました。水平移動の連続性を重視し、「歩くこと自体が体験になる」よう設計されています。

特徴① コンテンツの見どころ|大阪万博の特徴を作る展示構成と背景

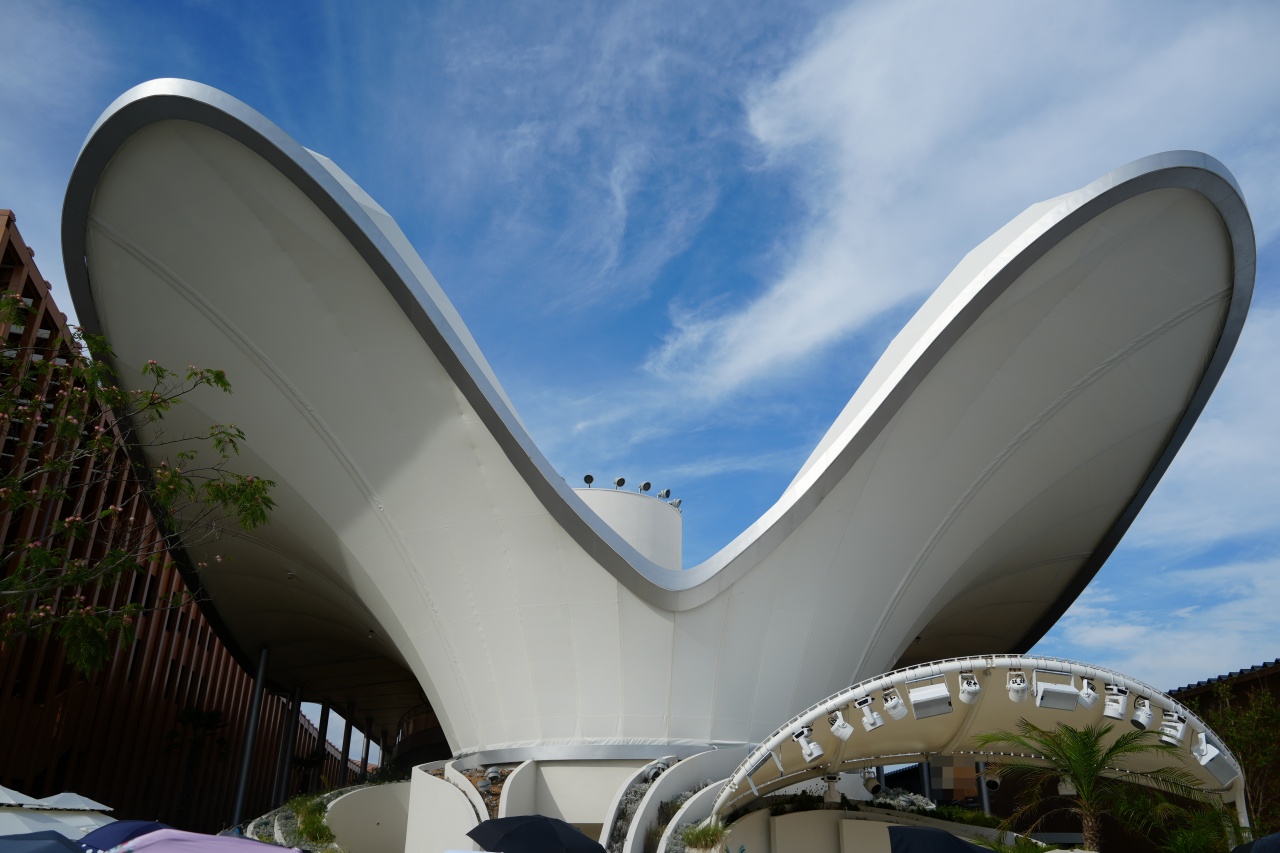

巨大木造グランドリングとは|大阪万博の象徴的特徴と設計背景

グランドリングは、世界最大級の木造建築として注目されました。役割は大きく4つです。

- 主動線:会場を“ひと筆書き”で回りやすくする循環導線。

- 気候緩和:強い日射・雨風を和らげ、歩行体験の負担を軽減。

- 俯瞰装置:高い位置から会場と海・空を見渡せる“眺めの窓”。

- 象徴性:木材の質感と曲線が、環境時代のランドマークとして記憶に残る。

素材は国産材を中心に循環性や解体性を意識し、施工・運搬時の負荷にも配慮した設計思想が貫かれています。

パビリオンの種類と役割|大阪万博の特徴を支える多層参加の背景

- 海外パビリオン:地域の文化・食・産業に加え、環境・医療・都市の挑戦を打ち出し、ローカル課題の解き方を世界と共有。

- 日本・テーマ展示:医療・ウェルビーイング、エネルギー転換、循環経済、災害レジリエンスなど、暮らしに直結する課題を多面的に表現。

- 企業・大学・自治体・NPO:技術開発、社会実装の事例、実証データ、教育プログラムなどを通じ、産学官民の共創モデルを体験化。

展示は“すごい技術”を見せるだけではなく、生活者の行動変容につながるストーリーテリング(課題→選択肢→参加・体験の誘導)を重視していました。

テクノロジー×医療×環境の実証|体験設計に見る大阪万博の特徴と背景

- 医療・健康:リモート診療、予防・未病、超高齢社会での自立支援、災害時の医療連携など、「平時と有事をつなぐ」視点。

- モビリティ:自動運転・小型EV・MaaS・ラストワンマイルの多様化。高齢者や観光客の移動ストレスを軽減。

- エネルギー・資源循環:再エネ・蓄電、カーボンマネジメント、再生素材の活用、“作る→使う→壊す→再び使う”までの循環設計。

- デジタル誘導:位置情報と混雑の可視化、予約・決済との連携、利用者ごとのパーソナライズ。「情報の体験化」で滞在価値を底上げ。

特徴② 体験と運営設計|迷わない回遊性に宿る大阪万博の背景

回遊性と迷わない導線|グランドリングが生む大阪万博の特徴

グランドリングは“戻れる安心感”をもたらします。

- まずリングを外周1周→メインの位置関係を俯瞰。

- 気になった展示を内側へ枝分かれ→見終えたら再びリングへ復帰。

- 再合流しやすい構造により、同行者とはぐれにくく、初見でもプラン変更が容易。

直射日光や雨をしのげる区間が多く、夏季の負担軽減にも寄与しました。

アクセシビリティ設計|大阪万博の特徴である“誰もが楽しめる”背景

- 情報バリアフリー:多言語/ピクトグラム、色弱配慮、音声・触知を併用した案内。

- 物理バリアフリー:段差解消、傾斜の緩和、休憩・日陰・トイレの高密度配置。

- サービス設計:ベビーカー・車いす・高齢者同行・食物アレルギー・宗教的配慮など、多様な来場者像を前提にしたオペレーション。

アクセシブルな体験を“特別扱い”ではなく標準仕様として組み込んだ点が先進的でした。

環境配慮とサステナビリティ|大阪万博の特徴を裏付ける循環の背景

- 木材の積極活用:再生可能資源としての木を主役に、炭素貯蔵と快適な歩行環境を両立。

- 解体・再利用:会期後の資材の再利用や、分別・搬出しやすい構法を検討。

- 暑熱・風環境:通風と日射遮蔽の両立、打ち水・ミスト・クールスポット、熱中症リスクの掲示・誘導など。

- 運搬・施工負荷:プレファブ化や輸送動線の最適化など、見えない環境負荷にも目配り。

チケット・入場・混雑対策の方針|滞在価値を高める大阪万博の運営背景

来場前から公式アプリ等で状況把握→入場後は現地表示と連動という二段構え。ピーク分散と滞在価値の最大化を狙い、時差入場やエリア単位のガイダンスを組み合わせることで、「待ち時間はコスト」という認識を全体で共有する運営思想が見られました。

大阪万博の背景を深掘り|なぜ大阪で開催し何をレガシーとして残すのか

誘致の経緯と政策文脈|関西再活性・観光・国際発信の背景

大阪は古くから商都としてのネットワークと、ものづくり・医療・文化の重層的な資産を持ちます。万博は、国際発信のブースターとして、関西圏の広域連携(京都・神戸・奈良・滋賀・和歌山など)を促し、観光回遊の面的拡大、スタートアップや大学・研究機関との実証の場を広げる役割を担いました。海外からの投資・人材交流の導線を強化し、国際都市ブランドを再定義する狙いもあります。

1970年との違いを比較|展示型から課題解決型へ進化した特徴と背景

1970年は「人類の進歩と調和」を掲げ、家電・通信・建築などの“未来の驚き”を提示しました。2025年は、「いのち輝く未来社会」のもと、驚き→納得→行動へと来場者を導く“社会実装”が主題です。モノの凄さを示すだけでなく、暮らしに何が変わるのか、誰がどう支えるのかを含めて提示した点が決定的に異なります。

地域・産業への波及とレガシー|大阪万博の特徴が残すハードとソフトの背景

会期後に残るレガシーは、ハードだけではありません。

- ハード:交通・通信・公共空間・防災・観光基盤の改善。

- ソフト:産学官民のネットワーク、オープンデータ、実証の知見、運営のノウハウ、人材育成。

- ブランド:国際会議・見本市・文化イベントの誘致力強化、「共創の場=大阪」という都市イメージの定着。

これらが中長期の投資・雇用・教育を押し上げ、地域経済の持続的な新陳代謝に寄与します。

建築・都市設計の背景|会場デザインに込めた大阪万博の特徴的メッセージ

大屋根グランドリングの意味|気象対応・回遊・俯瞰・象徴性の背景

リングは、気候風土への応答と人の心理への応答を同時に満たします。

- 気候:強い日射・スコール的降雨・海風に“しなやか”に応える。

- 心理:方向感覚を失いにくく、「戻れる」「見渡せる」安心感を提供。

- 景観:木がもたらす温度感・音の吸収・匂いが、都市型イベントの硬質さを和らげる。

この物理×心理×景観の三層に効く装置が、会場全体の体験価値を底上げしました。

素材選択と施工思想|資源循環・安全・維持管理に見る大阪万博の背景

- 素材:木は更新可能資源であり、製材・接合の技術革新が長スパン・大断面を可能にしました。

- 循環:解体・再利用の前提設計、部材のトレーサビリティ、端材の活用など、循環の設計図を残すこと自体がレガシー。

- 施工・安全:工期・コスト・品質・安全(暑熱・風・衛生)をトータルでマネジメントし、“使いこなす運営”に知恵を蓄積。

- 維持管理:木部の劣化対策、メンテナンスのアクセス性、風雨・塩害への対処など、ライフサイクル全体を想定した工夫が随所に見られました。

会場外との接続計画|アクセスと周辺回遊に表れる大阪万博の特徴と背景

会場だけ完璧では都市イベントの価値は伸びません。鉄道・バス・船、二次交通、歩行者導線、観光地や宿泊地の分散など、“街全体が会場”という考え方で、滞在の満足度と地域への経済波及を高める設計が求められました。万博は、関西の既存資産(歴史・文化・食)との面的な回遊を促す触媒になりました。

賛否と主要論点の整理|大阪万博の特徴と背景を中立に理解する

コスト・工期・安全・環境の課題|運営背景から見たリスクと対策

- コストと調達:資材高騰・円安・人手不足に加え、国際パビリオンの調整など複合的要因で、工程には継続的な緊張感がありました。

- 安全・衛生:大規模イベントでは、水景・猛暑・風害・害虫など予見可能なリスクへの丁寧な運用がカギです。注意喚起・一時停止・再開といったスピードある意思決定と情報共有が求められました。

- 環境負荷:建設・運搬・運営・解体・廃棄の各段階で排出が発生します。見える対策(木材・再生材)だけでなく、見えない対策(ロジ・施工・運営効率)の積み重ねが重要でした。

期待効果と不確実性|大阪万博の特徴がもたらす波及と課題の背景

- 期待効果:観光・消費の押し上げ、国際会議の誘致、スタートアップ・大学・企業のPoC(実証)→導入のショートカット、人材の越境学習。

- 不確実性:会期後の跡地活用、解体材の再利用率、維持管理コスト、教育・雇用への長期的寄与など、定量化には時間がかかります。

- 説明責任:公共投資の妥当性、入場料・運営費・警備・清掃・衛生対策など、透明性のある情報提供が求められました。

情報の見極め方|一次情報で大阪万博の特徴・背景を検証するチェックポイント

- いつの情報か(日時)。

- 何が公式発表か(会期・会場図・パビリオン一覧・運営方針)。

- 現場運用の更新(混雑・一時停止・再開・注意喚起)。

- 報道と分析(課題の把握、評価の多面性)。

万博は時々刻々と変わる“生の現場”です。情報は時点と根拠に注意して扱うのがコツです。

初訪問者の要点チェック|大阪万博の特徴を活かす回り方

- 回遊の基本:最初にリングで全体を把握→気になる内側へ→リングへ戻る。迷いにくく、体力配分もしやすいです。

- 暑さ・雨・風対策:帽子/日傘/レインウェア/防風の準備。リング下をつないで移動し、休憩ポイントを早めに確保します。

- 時間戦略:開場直後や夕刻など、ピークを外すと体験の質が上がります。

- アクセシビリティ:ベビーカー・車いす・高齢者同行の場合、トイレ・休憩・日陰の位置を事前確認。

- 食と水分:水分・電解質・塩分補給を計画的に。行列時の軽食を用意。

- 記憶の残し方:高所の眺望ポイントや、各テーマの“結びの展示”で写真とメモをセットにすると、学びが定着します。

FAQ|大阪万博の特徴と背景を一問一答で理解

Q1:大阪万博の最大の特徴は?

A:巨大木造のグランドリングを核に、社会課題の解決策を“体験として理解できる”導線設計です。歩行・休憩・俯瞰・案内を統合したリングが、テクノロジー展示を生活者の目線へ引き寄せました。

Q2:1970年との一番の違いは?

A:1970年は「未来の驚き」の提示が中心、今回は「解決の実装」が主題です。展示を見るだけでなく、暮らしがどう変わるかを具体的に示す構成でした。

Q3:なぜ「大阪」で開催したの?背景は?

A:関西の産業・観光・文化の国際発信と、産学官民の共創エコシステムを広げるためです。万博を通じて、人材・投資・観光の流れを活性化し、長期のレガシー創出を狙いました。

Q4:レガシーとして何が残る?

A:ハード(交通・公共空間)に加え、ソフト(ネットワーク・データ・人材・運営知)が資産として残ります。関西が「共創の場」として世界に認識される効果も期待されます。

Q5:混雑を避ける回り方のコツは?

A:外周リングで全体を把握→内側へ枝分かれ→リングへ復帰のリズムです。高所の眺望ポイントを休憩兼メリハリに設定すると効率的です。

まとめ|大阪万博の特徴と背景を掴めば体験価値は最大化する

大阪・関西万博は、技術の見物から解決の実装へと舵を切った点で、世界の万博史の中でも特筆されます。

グランドリングは、単なる巨大建築ではなく、回遊・快適・俯瞰・象徴を束ねる都市スケールのインターフェースでした。背景には、関西の国際発信とレガシー創出、SDGsとSociety 5.0の加速、産学官民の共創推進という大きな文脈があります。

賛否や課題を直視しつつも、会期後に残るのは人と知のつながりです。1970年から半世紀を経て、“見せる万博”から“活かす万博”へ。この転換を理解して歩けば、あなたが持ち帰る「未来社会のデザイン」も、より具体的で行動に近いものになるはずです。