2025年に開催された大阪・関西万博。その公式キャラクターとして登場した「ミャクミャク(MYAKU-MYAKU)」は、発表当初から世間の注目を集めました。独特の外見や名前の響きに、賛否両論の声が巻き起こり、SNSやメディアで大きな話題となったことを覚えている方も多いでしょう。

しかし、その背景には、単なるキャラクターデザインを超えた「深いメッセージ」や「未来への願い」が込められています。

本記事では、ミャクミャクの誕生経緯や名前の由来、デザインに込められた意味、さらに社会的な評価や大阪万博における役割までを徹底的に解説します。

大阪万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とは?その背景と象徴的役割

大阪万博キャラクター「ミャクミャク」のプロフィールと特徴

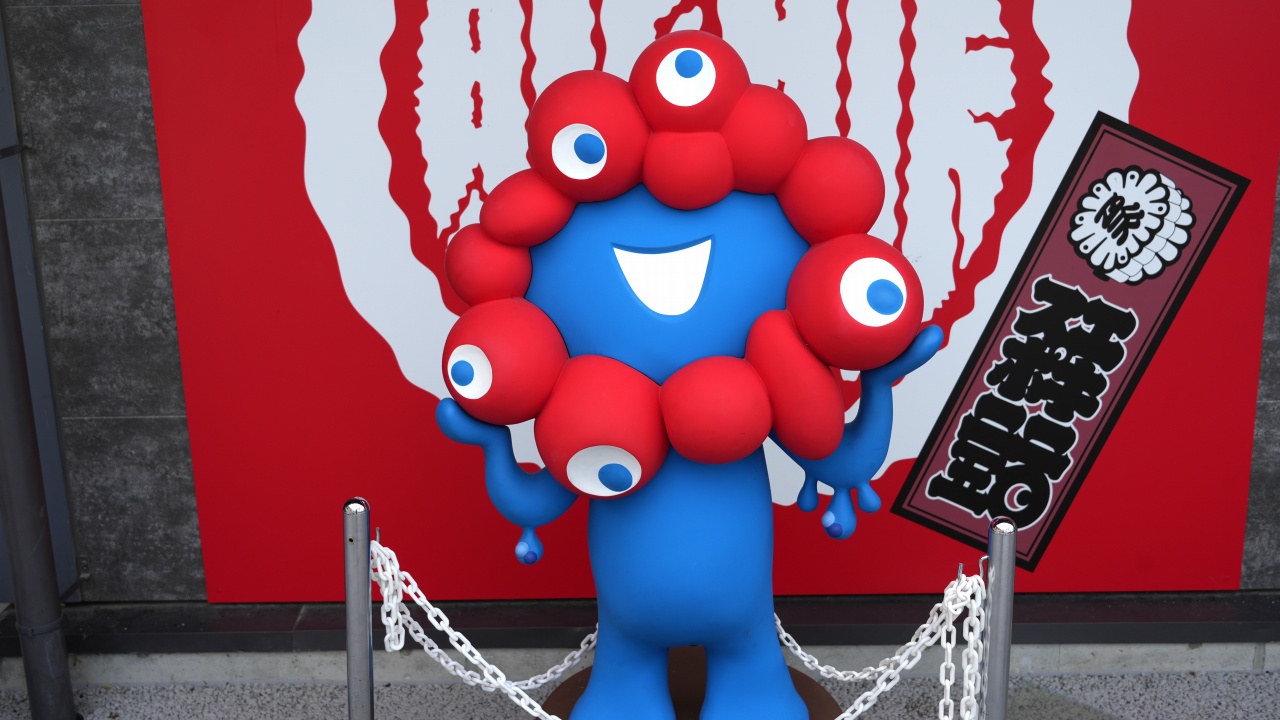

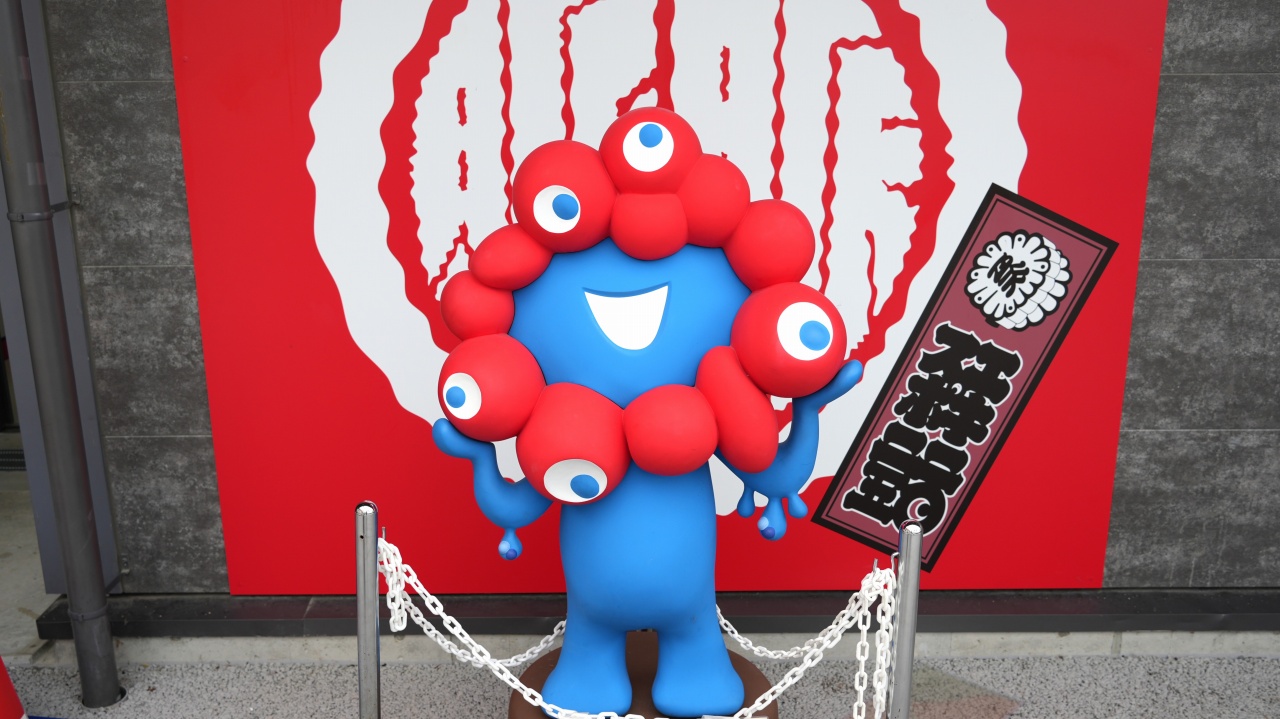

ミャクミャクは、2025年4月から10月に開催される「日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の公式キャラクターです。デザインを手掛けたのは絵本作家でありデザイナーでもある山下浩平さん。公募制で集まった数多くのデザイン案の中から選ばれ、公式キャラクターとして正式に発表されました。

その姿は、一見すると赤い細胞が集まったかのような有機的なフォルムと、青い胴体が特徴的です。さらに複数の目を持ち、見る人に強烈な印象を与えます。従来の「ゆるキャラ」とは一線を画すデザインであることから、国内外で大きな注目を集めました。

ミャクミャクの名前の意味と背景に込められた想い

愛称「ミャクミャク」は公募で決定されたものです。3万件を超える応募の中から選ばれたこの名前には、「脈々と受け継がれる命や文化、歴史が未来へとつながっていく」という意味が込められています。響きのリズム感や覚えやすさも評価され、老若男女問わず親しみやすい名前として採用されました。

大阪万博 ミャクミャク 誕生の背景|独特な姿に秘められた理由

万博テーマとミャクミャクのデザイン背景とのつながり

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。このテーマは、生命の尊厳、持続可能性、多様性の尊重を掲げています。ミャクミャクは、このテーマを体現する存在としてデザインされました。

例えば赤い球体は「細胞」や「命の源」を示し、青い胴体は「水」や「柔軟性」、そして「未来への可能性」を象徴します。また、形を自由に変化させられる設定が与えられており、固定概念にとらわれない未来社会の柔軟さや進化を表しています。

ミャクミャク誕生の裏側|大阪万博キャラクター誕生までのデザイン背景

山下浩平さんは、キャラクターのコンセプトを固める過程で、多数の模型やスケッチを繰り返しました。粘土を使った立体モデルを制作し、どの角度から見ても個性的で印象的なフォルムになるように工夫したといわれています。

また、1970年の大阪万博で生まれた「太陽の塔」など過去の象徴的存在にも触発されており、「人々の記憶に残る強烈なビジュアル」を意識したとも語られています。こうした背景から、ユニークでありながらも普遍的なメッセージを持つデザインが完成しました。

大阪万博キャラクター「ミャクミャク」の名前に込められた背景と意図

ミャクミャクが示す「脈々と続く命」と大阪万博の理念

「ミャクミャク」という響きには、命の営みや文明の歴史が絶え間なく続いていくイメージが込められています。まさに大阪万博の理念である「いのち輝く未来」と重なる言葉です。

ミャクミャクの響きに込められた背景と親しみやすさの理由

繰り返しのある音はリズム感があり、人々の記憶に残りやすいものです。「ミャクミャク」という音の響きはユーモラスでありながらも、生命のリズムを感じさせる独特の力を持っています。これが、子どもから大人まで幅広い層に受け入れられる要因の一つとなっています。

ミャクミャク愛称誕生の背景|大阪万博で選ばれた理由

愛称は、一般公募によって広く市民から募集されました。二人の応募者が同じ「ミャクミャク」という案を提出しており、命の循環や文化の継承といったテーマ性が審査員の心を動かしたことが選出理由のひとつです。

大阪万博 ミャクミャク デザインに込められた背景と象徴的メッセージ

ミャクミャクの赤い球体が示す命の背景と象徴

頭部にある赤い球体や複数の目は、「細胞」や「生命の連なり」を象徴しています。これは個々の生命が集合して大きな命を育むというメッセージを視覚化したものであり、まさに「いのちのつながり」を表現しています。

ミャクミャクの青い身体が表す背景と未来への可能性

青い胴体部分は、水のように形を変えながら流れていく生命や文明の姿を示しています。固定された形を持たず、常に変化できる点は「多様性」や「進化」を強調しており、未来社会に求められる柔軟性を体現しているといえるでしょう。

大阪万博 ミャクミャクが伝える背景と全体メッセージ

ミャクミャクは、人と人、自然と社会、過去と未来を「脈」というキーワードで結びつける存在です。その独特の形態は、命のつながりと共存、そして未来への希望を強く訴えています。

大阪万博 ミャクミャクへの反応と評価の背景を徹底解説

ミャクミャク発表直後の背景にある賛否両論

ミャクミャクが登場した当初、多くの人がその姿に驚きました。「奇抜すぎる」「かわいいとは言えない」といった否定的な声も少なくありませんでした。日本における従来の「ゆるキャラ文化」と比較して、あまりにも異質であることが戸惑いを生んだのです。

ミャクミャクが支持を広げた背景と変化の理由

一方で、イベントや公式グッズを通じて目にする機会が増えるにつれ、「かわいい」「ユーモラスで愛嬌がある」という肯定的な意見も増えていきました。特にアニメーションや着ぐるみの登場によって動きが加わると、静止画では分からなかった魅力が引き出され、ファン層を広げています。

ミャクミャクが評価された背景と文化的意義

ミャクミャクは関西地域の文化賞を受賞するなど、公式キャラクターとして社会的に評価される存在へと成長しました。発表当初の違和感が次第に「大阪万博を象徴するユニークなアイコン」として認知されてきたのです。

大阪万博におけるミャクミャクの役割と背景

ミャクミャクが大阪万博のシンボルとして果たす役割

ミャクミャクは、ロゴやテーマを体現する視覚的な象徴として、大阪万博のブランド力を高めています。来場者の記憶に残りやすい強烈な個性を持つキャラクターであるため、万博の認知度を広げる大きな役割を果たしています。

大阪万博 ミャクミャクのグッズ展開と背景にある狙い

キャラクターはグッズ化やイベント出演などを通じて、万博の雰囲気を盛り上げる存在になっています。ぬいぐるみ、文具、アパレルなど幅広い商品が登場し、観光需要の拡大にもつながっています。

ミャクミャクが大阪万博と地域振興に果たす背景的役割

大阪万博は単なる博覧会ではなく、地域経済や観光振興を含む大規模なプロジェクトです。ミャクミャクは、そのシンボルとして国内外の人々に大阪や関西の魅力を伝える大切な役割を担っています。

大阪万博後に残るミャクミャクの背景とレガシー

1970年の大阪万博における「太陽の塔」が今も人々の記憶に残るように、2025年の万博でも「ミャクミャク」がその象徴として語り継がれる可能性があります。グローバル社会において、未来を象徴するアイコンとして長く親しまれることが期待されています。

まとめ|大阪万博 ミャクミャクの背景を知ると見え方が変わる

ミャクミャクは、ただのマスコットではありません。生命のつながりや未来社会の多様性、進化を体現する存在です。発表当初は賛否を呼びましたが、その背景や理念を理解すると、見た目のユニークさにも必然性があることがわかります。

名前に込められた「脈々」という言葉、赤と青の対比、変幻自在の姿。これらはすべて、大阪万博が掲げる「いのち輝く未来社会のデザイン」を象徴しています。

大阪万博に足を運ぶとき、ミャクミャクをただのキャラクターではなく「未来へのメッセージ」として見つめることで、さらに深い理解と感動を得られるでしょう。